Esiste un luogo, in Aspromonte, dove il tempo sembra regolato da leggi diverse da quelle tradizionali, dove tutto appare sospeso in un limbo, sommerso da un oceano di fuoco liquido ed abbacinante. Un luogo che ancora oggi, a distanza di quasi settant’anni dalle vicende funeste che lo videro teatro di rovina e abbandono, leva un grido sordo, che si disperde nel vento.

Questa è la sensazione che ho provato camminando tra le rovine di Africo Vecchio, il nucleo primigenio del nuovo e più noto abitato, sorto nei pressi di Bianco, situato in uno dei luoghi più isolati dell’Aspromonte.

La storia di Africo è fatta di fatica, di sudore, di disgrazie e, infine, di abbandono. Tutti questi elementi, però, sono permeati dall’atavica fierezza dei suoi abitanti, almeno finché la diaspora, che per anni Zanotti Bianco ha preannunciato e tentato di evitare, ha messo la parola fine a quella realtà. Oggi esiste un’altra Africo, diversa, lontana dai luoghi ove per secoli si è svolta la vita degli antenati.

Raggiungere Africo Vecchio non è semplice, negli ultimi cinque o sei chilometri la strada è poco più di una mulattiera e l’accesso in auto è precluso a mezzi troppo sofisticati. Il paese abitato più vicino è Bova superiore, che a sua volta dista circa quindici chilometri dai ruderi. Questo isolamento è stato uno dei motivi che ha impedito all’antico abitato di sopravvivere alle disgrazie ed anche la ragione per la quale, probabilmente, non si è mai verificato quel ritorno dei primi emigranti che invece è stato possibile a Roghudi, nella quale si è potuto assistere ad una disperata opera di ricostruzione da parte degli “Americani”, tornati nel luogo di origine troppo tardi per poterlo salvare. Ad Africo questo non è successo, le lancette sembrano essersi fermate nel momento preciso dell’abbandono, come sembra suggerire una rudimentale meridiana incisa sul muro della scuola elementare ed ormai priva dello gnomone.

Tre ore di macchina e quasi ottanta chilometri dividono Palmi da Africo Vecchio, alla quale giungo, in compagnia dell’amico Giuseppe, verso le 10.30 del mattino. Il caldo è soffocante. Il sole di luglio arde con veemenza e colpisce i ruderi esposti ed inermi, come a ricordare le contraddizioni insite nella vita e nella morte del paese. Il nome Africo deriva dal greco apricos o dal latino apricus, che starebbe a significare un luogo luminoso ed esposto al sole[1] e che, tuttavia, è stato cancellato dall’acqua delle alluvioni.

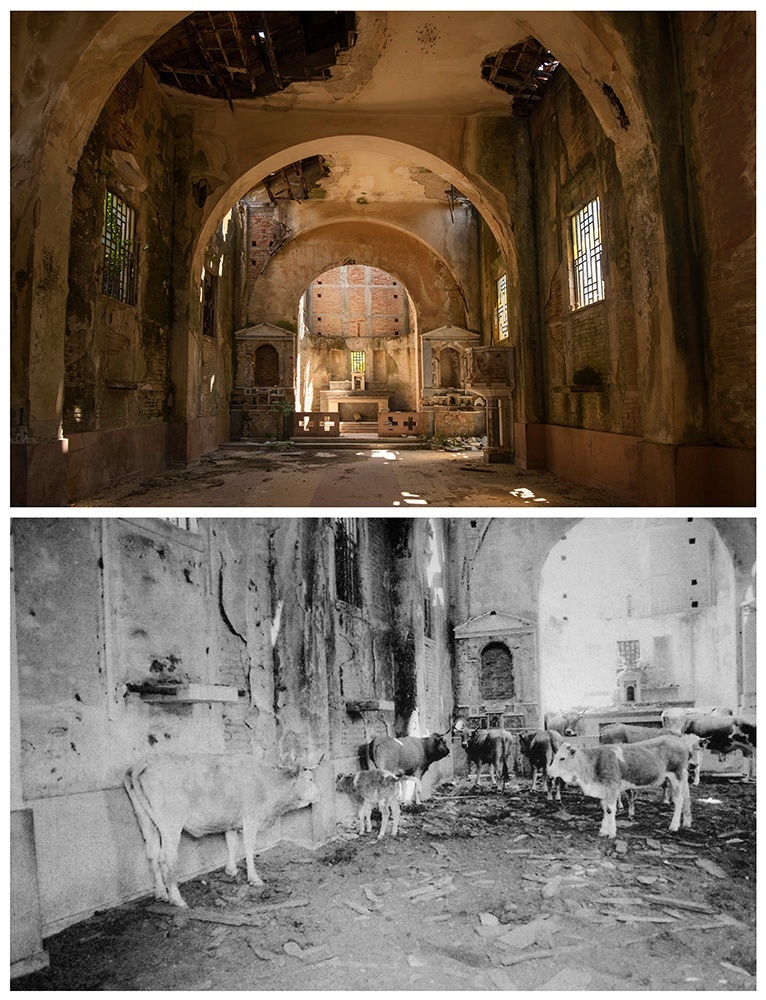

Il silenzio è interrotto soltanto dal canto delle cicale, che rimbomba tra le mura delle case sventrate, invase dai rovi e diventate delle stalle per le vacche. In effetti, scrivevano Francesco Bevilacqua e Alfonso Picone Chiodo, che Africo è un’enorme e unica stalla dove le vacche allo stato semibrado hanno preso il possesso.[2]

Ci addentriamo nel paese lentamente e silenziosamente, timorosi di guastare quella quiete immobile, seguendo l’unico sentiero percorribile aperto tra i rovi e che consente di attraversare l’abitato. Superati i primi ruderi giungiamo in breve al cospetto di quella che, fino al 1948, era stata la scuola elementare, come testimonia il reportage di Tino Petrelli, pubblicato su “L’Europeo del 1948. L’immagine più nota dell’intero reportage, composto da circa quaranta scatti di cui solo cinque pubblicati, ritrae sei bambine sedute tra i rudimentali banchi di scuola, quasi tutte scalze che cercano di scaldarsi al calore del braciere. Questa immagine riassume più di ogni scritto la miseria del paese e la sua voglia di riscatto che, purtroppo non sarà soddisfatta.

La scuola costituisce uno straordinario esempio di ingegneria edile. La collocazione geografica di Africo, infatti, impedisce qualunque espansione dell’abitato verso monte e che, pertanto, si è sviluppato in lunghezza: il paese è adagiato sul fianco di una ripida collina che scivola a sud-ovest verso il torrente Casalnuovo, mentre a nord-est è lambita dalle strette gole dell’Apòscipo. La singolarità dell’edificio scolastico consiste nel fatto che esso è realizzato su di un terrapieno, contenuto da un muro di pietra sul quale corre una scalinata che conduce alla strada principale de paese. Guardandola da lontano la scuola sembra una fortificazione medioevale più che un luogo di istruzione. Salendo le scale si raggiunge il piccolo cortile antistante l’ingresso, che circonda tutto l’edificio e dal quale si gode un meraviglioso panorama sulla valle del torrente che divide Africo dalle rovine di Casalnuovo, poste sul versante opposto della montagna.

Sulla facciata della scuola, posta sopra l’ingresso vi è ancora la scritta “Scuole Elementari”. Porte e finestre non esistono più ed anche il tetto è crollato: quello che doveva essere un luogo di riscatto e di speranza, nel quale le nuove generazioni avrebbero dovuto gettare le basi per il loro futuro, è rimasto lì, mutilato, memento di un tentativo di risollevarsi che, purtroppo, non è riuscito. L’edificio scolastico è contiguo ad uno dei tanti canaloni che attraversano longitudinalmente il paese e che durante l’inverno si gonfiano d’acqua, alimentando il torrente a valle. La strada principale, in quel punto, passa sopra un ponte che scavalca il canalone, che era stato rinforzato con delle briglie di pietra per contenere la furia dell’acqua. Si può solo lontanamente immaginare quello che successe durante le piogge che caddero, incessanti, da domenica 14 a giovedì 18 ottobre del 1951. Nella notte tra il mercoledì e il giovedì il peggio: fiumi di fango invadono letteralmente il paese, trascinando animali, pietre, alberi e persone e distruggendo ogni cosa. La montagna si è riversata sull’abitato come un onda si infrange sugli scogli, ma gli effetti sono più devastanti. Quello che si mostra ai superstiti alle prime luci dell’alba è lo spettacolo straziante di un paese ferito a morte.

Proseguiamo tra le rovine delle case, fino a raggiungere una costruzione di una certa importanza, di due piani e con le mura portanti ancora in discrete condizioni. Entriamo a fare delle fotografie. L’intonaco è distrutto e lascia intravedere parti di mura in pietra. In fondo al corridoio due rampe di scale conducono al piano superiore. La soletta è intatta ma il tetto è crollato e le stanze di sopra sono diventate delle verande, popolate da erbacce, travi infracidite e alberi di fico. Poco più avanti quello che resta del municipio, sulla cui facciata non rimangono che poche lettere ad indicare che quello era il centro amministrativo del paese. Camminando sul ciglio delle mura interne ormai esposte, nell’area che una volta era il terrazzo, si riesce a vedere la seconda parte del paese, dominata in lieve lontananza dal campanile, sul quale campeggia ancora una campana di bronzo.

La piazzetta antistante la Chiesa di San Salvatore si mostra accogliente anche nella rovina. È circondata di edifici, ormai diruti, che dovevano conferirle un raro senso di raccoglimento e dei quali non restano che mura sventrate e pietre sparse sul selciato. Dentro la Chiesa il pavimento è stato parzialmente ripulito del calcinaccio caduto dal soffitto e dagli escrementi delle vacche, alle quali viene ora impedito l’accesso mediante un cancelletto rudimentale posto all’ingresso.

Un moderno decespugliatore ed alcuni attrezzi segnalano che è in atto una parvenza di manutenzione; ci sono anche dei pali di legno appena preparati, pronti per essere conficcati nel terreno. La sensazione è che ci sia in atto qualche progetto di parziale risistemazione dell’abitato.

La speranza che tra queste mura possa tornare la vita, anche nella forma del pellegrinaggio e del turismo culturale, è tuttavia flebile quanto la fiamma di una candela al vento. Immagino una Africo ripulita, strappata ai rovi ed alla vegetazione che nei decenni l’hanno fagocitata, resa più facilmente raggiungibile da vere piste in terra battuta e curata da enti ed associazioni che hanno davvero a cuore la storia e la memoria della nostra terra, sì da renderla fruibile alle nuove generazioni che, visitandola, potranno ri-scoprire la storia della Calabria. Sto evidentemente sognando ad occhi aperti. Luoghi come questo suscitano un sano interesse solo in uno sparuto gruppo di persone, troppo poche per giustificare l’attivazione della macchina amministrativa, che dovrebbe reperire e stanziare le somme necessarie al recupero.

Queste mura non dureranno per sempre, lentamente la montagna si riprenderà ciò che le era stato tolto e dalle intemperie, mortale stillicidio che, stagione dopo stagione, eroderà gli ultimi frammenti di questo popolo. Del bellissimo arco in pietra, ingresso di un edificio del lato est del paese e del quale vi è una bella fotografia nel già citato libro di Vito Teti, non rimane che un cumulo di macerie.

Sul retro della chiesa il sentiero prosegue verso il bosco e raggiunge dopo qualche chilometro il cimitero di Africo e, più avanti, la chiesetta intitolata a San Leo, del quale Africo e Bova si contendono ancora oggi i natali. Nel cimitero, racconta sempre Teti[3], fino al 1999 vi erano ancora le ossa dei defunti. Poi è stato ripulito e le ossa trasferite al cimitero della nuova Africo. Evidentemente la pulizia non è stata costante, perché noi l’abbiamo trovato nuovamente invaso dalla vegetazione, al punto che è impossibile camminare tra le tombe.

La chiesa, invece, è posta in una larga curva della carrareccia che prosegue in discesa verso l’Apòscipo: non ne sono sicuro ma credo che sia una delle chiese più isolate della regione e, ciononostante, non è mai stata abbandonata. In questo luogo che sembra dimenticato da Dio ogni anno dal 1972 ritorna la vita, quando a maggio si svolgono i festeggiamenti di San Leo e un’Icona del Santo viene portata in processione fino al paese vecchio. Le nuove generazioni hanno cercato, nonostante la diaspora e l’abbandono, di mantenere vive le tradizioni e anche se la festa e la processione hanno caratteri diversi dal culto originario, sono l’ultimo baluardo di civiltà di un paese che ha già un piede oltre l’orlo del precipizio. Africo Vecchio è un paese estinto ma ogni pietra mantiene una fierezza ed una dignità che è raro incontrare negli insediamenti più moderni. Sta cadendo nel baratro dell’oblio, trattenuto solo da alcune braccia tese. Mi chiedo quanto potranno resistere.

Il problema del recupero di luoghi come Africo Vecchio non è soltanto di natura amministrativa o politica. Alla base di tutto vi è la pressoché totale assenza di interesse collettivo verso luoghi come questo, vittime dello scellerato campanilismo che affligge la nostra provincia. Non siamo abituati allo “sguardo globale”, al sentirci parte di qualcosa di più ampio e complesso del ristretto quadro territoriale del comune di appartenenza e, di conseguenza, tutto ciò che si trova al di fuori di quei confini risulta spesso di scarso interesse. Anzi, se un’amministrazione più alta di quella comunale dovesse riuscire ad investire delle risorse in qualche luogo diverso dal nostro, saremo pronti ad accusarla di averci trascurati, di aver preferito favorire altri che noi. La Calabria ha molti problemi, non c’è dubbio, ma sono convinto che il primo passo da fare sia verso la persuasione collettiva, la sensibilizzazione al patrimonio che si cela tra le pieghe della nostra terra.

Attraverso la fotografia e la scrittura cerco di dare voce a luoghi come questo, nell’utopico tentativo di contribuire, sebbene parzialmente, a costruire quella conoscenza del territorio che è alla base di qualunque sana idea di sviluppo e di crescita.

[1] Vito Teti, Il senso dei luoghi, memoria e storia dei paesi abbandonati, p. 217, Donzelli, 2004

[2] F. Bevilacqua, A. P. Chiodo, Il Parco Nazionale d’Aspromonte, guida naturalistica ed escursionistica, p. 98, Rubbettino 1999.

[3] Vito Teti, op. cit., p. 251

Follow me